Geograficamente Casier è in stretta simbiosi col fiume Sile; è nel bel mezzo del suo Parco regionale, che ne protegge l’intero percorso compreso tra le Province di Padova, Treviso, Venezia. Proprio dal letto del Sile emerge la testimonianza che il sito fosse già abitato mille anni prima di Cristo: bronzi, vasellame, frammenti di selce usati come utensili, oltre ai ritrovamento di tombe. Alcuni reperti sono conservati al museo civico di Treviso. Anche di recente, nel 2023, nel giardino di una villa a Casier son venuti alla luce reperti di chiara origine romana: un sarcofago, una scultura del dio Ercole, un capitello, e frammenti di un’anfora.

Fiorita la civiltà già dal 1° millennio a.C., da subito Il fiume rappresentò un facile mezzo di comunicazione. Divenne una via commerciale, confacente al trasporto dei manufatti.

Il toponimo della città tuttavia non scaturisce dal nome del Sile, bensì da “caseus” formaggio: la fertilità del terreno ricco di acque, era adatto all’allevamento delle mucche e delle pecore. D’interesse è anche l’origine dell’idronimo Sile, che si rifà al latino “silens” silenzioso, per lo scorrere tranquillo. Del fluire costante delle acque l’abitato trasse vantaggio per la costruzione di mulini. Già noti e apprezzati nel Medioevo, nell’ottocento se ne contavano oltre sessanta nella sola Treviso.

Esisteva qui un monastero, il più antico: il monastero di San Teonisto; se ne ha documentazione nel 700.

Non è vasto il suolo di Casier, ha una sola frazione, Dosson, in cui ha anche sede la municipalità. L’attuale Comune è nato ai primi dell’800, dall’unione appunto di Casier e di Dosson.

Oltre che dal Sile, anima portante del luogo, Casier è bagnato anche da un fiume minore, il Dosson. Le acque di questo lasciano il Sile a Quinto di Treviso e, ulteriormente alimentate da risorgive, si ricongiungono a Casier con le acque abbandonate 13 km indietro.

In un’ansa riparata del Sile, nel ramo del Sil morto all’interno dell’area naturale protetta, nel ventennio del secolo scorso, c’era uno squero, che fu abbandonato negli anni settanta, con alcune imbarcazioni da trasporto fluviale, i classici “BURCI”. Il prosperare del trasporto su strada chiudeva l’epoca della spedizione via fiume. Quel luogo, pittoresco, divenne appunto il così detto “cimitero dei burci”. Di questi relitti, ne sono stati censiti sul posto diciannove.

Al sopraggiungere nelle Venezie di Alboino re dei Longobardi, una famiglia, i i “de Caserio” si radicò nel territorio facendosi apprezzare per una donazione fatta nel 1124 a favore del Monastero di Santa Maria Maggiore di Treviso. Edificò un castello, ebbe l’egemonia nel traffico sul Sile, la famiglia cambiò nome: i “de Caserio” divennero i “da Casier”.

Tra le località c’è Frescada; ancora oggi si manifesta con chiarezza il suo essere antica stazione di posta, dalla tipicità del fabbricato. Frescada, dipende un po’ da Casier, un po’ da Preganziol che l’ha adottata come frazione, e un po’ da Treviso.

Come nel resto del Veneto, anche nella campagna di Casier sorsero alcune ville venete durante il periodo della Serenissima; ville che vennero edificate nei Domini di Terraferma da parte dei patrizi veneziani. Quattro sono state rilevanti e particolarmente apprezzabili:

-Villa Barbaro – Non è ben chiaro se sia stata edificata dai Pisani nel ‘600 o da Nani Mocenigo nel ‘700, fu comunque ricostruita nell’800, e si tratta di un bel complesso. La facciata principale, divisa in tre parti, manifesta una dimora raffinata; si affaccia su un’ansa del Sile, un posto da sogno.

– Villa Contarini-Nenzi – a Dosson, è in stile settecentesco veneziano. I Contarini appartenevano alla famiglia di Paoluccio Anafesto, primo Doge della Serenissima. Alla scomparsa della famiglia Nenzi, il bene andò all’Istituto “S. Maria della Pietà” di Venezia, che lo adibì a orfanotrofio.

– Villa Toso – l’omonima famiglia, storica, ha lasciato fondamentali tracce a Casier. Titolare di azienda molitoria a Venezia, nel 1917 realizzò un lazzaretto. Non era nato ricco Angelo Toso, aveva lavorato giovane a quel mulino di Melma, che divenne poi l’attuale Chiari & Forti. Anche Ernest Hemingway bazzicò Melma: ferito l’8 luglio del 1918 a Fossalta di Piave, venne soccorso e medicato a Monastier, dove gli estrassero le schegge più grosse. Poi, imbottito di morfina, lo ricoverarono a Melma di Treviso nell’ospedale da campo, per la successiva accoglienza all’ospedale di Milano.

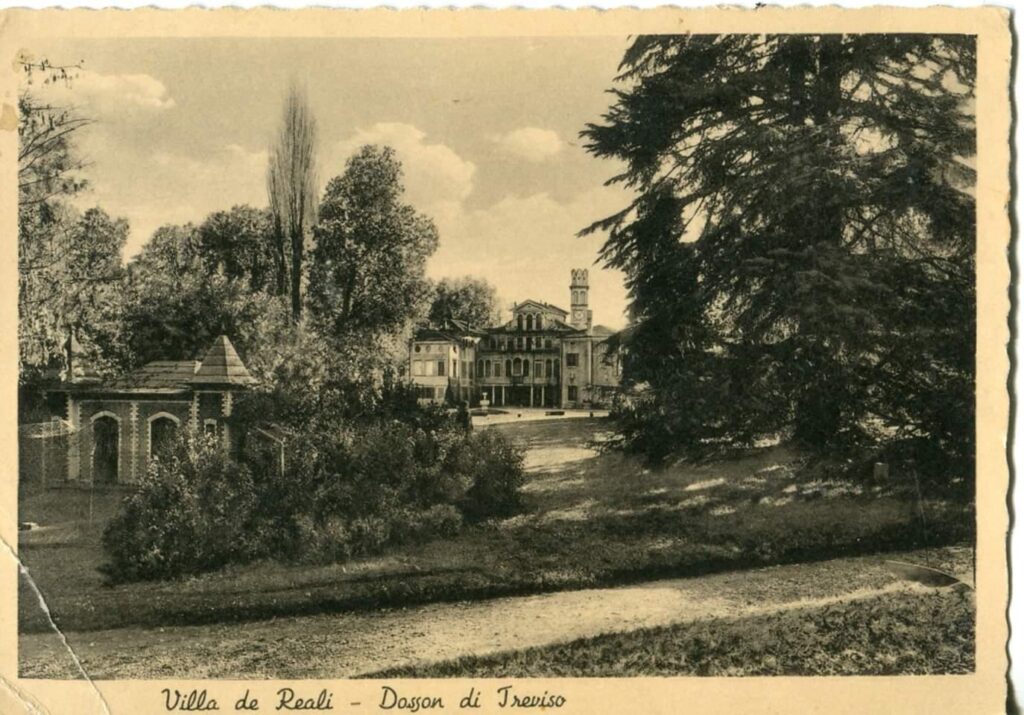

– e Villa de Reali, già splendida residenza domenicale del barone Berlendis, edificata nel ‘600 con un’architettura grandiosa: vedere la trifora sotto il timpano, e le eleganti barchesse originali.

Durante la Prima Guerra Mondiale, il nobiluomo la riservò al Regio Esercito Italiano come ospedale per la cura dei soldati feriti, poi alle vittime della “spagnola”, la terribile epidemia.

È qui che a dicembre del 1918, Ernest Hemingway venne, ancora convalescente ma elegantemente vestito, e con la croce di guerra al petto, per incontrare la donna di cui si era innamorato qualche mese prima durante il suo ricovero all’ospedale di Milano.

Era costei una crocerossina statunitense di origine tedesco-polacca, Agnes von Kurowsky, di cui Hemingway ne immortalò in seguito il personaggio: la “Catherine Barkley” nel romanzo del 1929 “Addio alle armi”. Follemente innamorato, Hemingway aveva avuto un approccio platonico, ma intenso, solo in parte ricambiato. Lui era determinato a sposarla. A quell’incontro lei fu gentile e tenera, ma ricusò, aveva alcuni anni più di lui. «Ernie, caro … sono e sarò sempre troppo vecchia, non posso dimenticare che tu sei solo un ragazzo, …………». All’epoca egli era appena diciannovenne e l’infermiera ne aveva già ventisei. Era intelligente e bella, da tutti blandita e corteggiata, anche dal chirurgo del suo reparto. Divenne per Hemingway una ferita da rimarginare. Ed ecco la conclusione della storia: Hemingway ebbe numerose amanti, si sposò quattro volte, si suicidò nel 1961. La bella Agnes si maritò due volte, ed ebbe invece lunga vita.

A questa villa sono sempre stato particolarmente legato: molti anni fa partecipai a un concorso ippico di salto a ostacoli, e ho ancora presente la maestosità raffinata dell’ambiente.

Al centro di una luminosa corte si propone la dimora padronale su quattro livelli. Il timpano triangolare si erge con pinnacoli, in un bel settecento veneziano. Contigue, le grandi barchesse con scuderie, altri alloggi attorno, serre, pozzi, e l’oratorio. In un ampio loggiato è sistemato il museo archeologico sorretto da antiche colonne, dà accoglienza a un insieme di pregiati reperti di epoca romana, provenienti da scavi effettuati ad Altino, sulle proprietà che lì avevano i de Reali.

Ultima erede del casato è stata la contessa Guarientina Guarienti di Canossa, mancata a 91 anni, una vita trascorsa ad amministrare i suoi beni, e a curare le rose. Amante della musica, aveva predisposto la villa ad ospitare cultura, maggiormente legata alla musica.

Terminiamo la carrellata con un bel fiore, il “fiore d’inverno”, il radicchio rosso di Treviso. A Dosson sta infatti per chiudere trionfalmente i battenti la 38esima Festa del radicchio rosso di Treviso IGP, dove il fiore si è presentato baldanzoso e sicuro di se, a “battere la crisi”. Paolo Pilla

Le belle immagini del territorio mi sono state gentilmente rese disponibili dai fotografi Armellin, Orsini, Panzarin, e dall’Ufficio Stampa del Comune di Casier. Quelle relative a Villa de Reali, direttamente dalla proprietà. Paolo Pilla