Posto all’estremità sud della provincia di Treviso, Mogliano Veneto è territorio pianeggiante e ricco di acque, ospita poco meno di 30.000 abitanti. Fino a qualche secolo fa era inserito in un intrico di foreste, di queste rimangono tracce nello stradario: come via Olme, via Selve e altro. È attorno al mille che il sito conosciuto come “Moliane” venne bonificato, e reso abitabile. L’antico toponimo risalirebbe a Molius, proprietario del terreno che era parte dell’agro altinate. Ancora oggi alcuni percorsi richiamano la centuriazione romana. Sulle ceneri di una pieve paleocristiana fu edificato un monastero benedettino, appunto per la bonifica del territorio, voluta dall’imperatore Ottone 3° per la posizione strategica del posto. Nel ‘200 l’abbazia fu incendiata dai Padovani, rimase in piedi fino al ‘400; ma con le monache, non più con i monaci, che conclusa la bonifica si erano trasferiti. Nel 1413 anche le monache la abbandonarono, per andare nel convento San Teonisto.

Posta fra Treviso, Padova e Venezia, Mogliano ebbe a soffrire per le lotte tra vicini, soprattutto da Padova, che ben due volte diede alle fiamme il monastero. Peggio ancora fu con gli Ezzelini, e poi ancora con gli imperiali di Enrico VII. Peripezie a non finire, fintantoché non arrivò la Serenissima, a cui Mogliano si sottomise in accordo con Treviso.

Nel ‘300 i Veneziani fondarono la Scuola laica dei “Battuti” per la “salvacion de le aneme di nostri frateli e sorele de questa fraternidade”. La confraternita si prefiggeva di fare opere di carità, assistenza ai bisognosi, sostenere i riti religiosi. Sempre presente alle processioni, ai funerali di un confratello tutta la scuola era tenuta a partecipare con cappa bianca e cappuccio. Erano agli ordini di un gastaldo, amministrati da due massari. Per diramare gli avvisi c’erano due portaordini, che si chiamavano pestafanghi. Ebbero in gestione un ospedale sul Terraglio retto da un Priore fino al 1806, all’arrivo di Napoleone visse la razzia. La congregazione fu attiva anche a Treviso, dove ancora oggi l’ospedale fa preciso riferimento ai Battuti.

Lo statuto, la “mariegola” (madre regola), è conservato alla biblioteca comunale di Treviso.

Nel ‘500, alla fine della guerra di Cambrai si aprì un periodo di pace, fu il tempo delle belle ville.

Arriviamo al 1797 e Venezia cade, Mogliano cambia padroni, un ballottaggio tra Francesi e Austriaci. Nel 1866 entra a far parte del Regno d’Italia, e con Regio Decreto del ’68, al toponimo Mogliano viene aggiunto Veneto.

Nel frattempo conosce una crescita sensibile, a cui contribuisce il Terraglio, importante via di comunicazione che facilita gli scambi con le città vicine.

Nel corso della grande guerra non subì distruzioni, ma le sue ville dovettero ospitare i militari impegnati sul Piave, alcune di queste funzionarono da ospedale. Il conflitto lasciò la città in miseria. La seconda guerra mondiale, con i numerosi bombardamenti, significò invece distruzione. Ma quel popolo non si accasciò, si dedicò subito alla ricostruzione. Ebbe giovamento dalla coltura delle pesche, che la fertilità del terreno rese rinomate.

Il mio primo impatto con Mogliano Veneto è stato gradevole: una cittadina rurale con diffuso benessere, di tono piuttosto piacevole. La vicinanza a Mestre l’ha fatta divenire più grande, ma perdere quel suo accento. I facoltosi Veneziani del tempo andato ritenevano che il tratto da Venezia a Mogliano fosse il più degno per erigere le ville di campagna, non andare oltre Mogliano! Ce ne sono infatti di importanti, bellissime in quel tratto; poi l’evoluzione delle cose ha generato qualche cambiamento, spostando in parte il baricentro della bellezza.

Ben noto era il camino della fabbrica Pesaro, difronte alla stazione ferroviaria: passando con il treno, era indicativo segnale del luogo. L’opificio, di notevole rilievo, importava le erbe profumate dai paesi orientali. Al porto di Venezia arrivavano le navi dall’oriente per far avere alla ditta Pesaro le erbe da lavorare, dove le maestranze allestivano le droghe utili in cucina al servizio del sapore dei cibi, e per la sanificazione: Pepe, cannella, the, e molti altri prodotti, che venivano consegnati in tutta Italia.

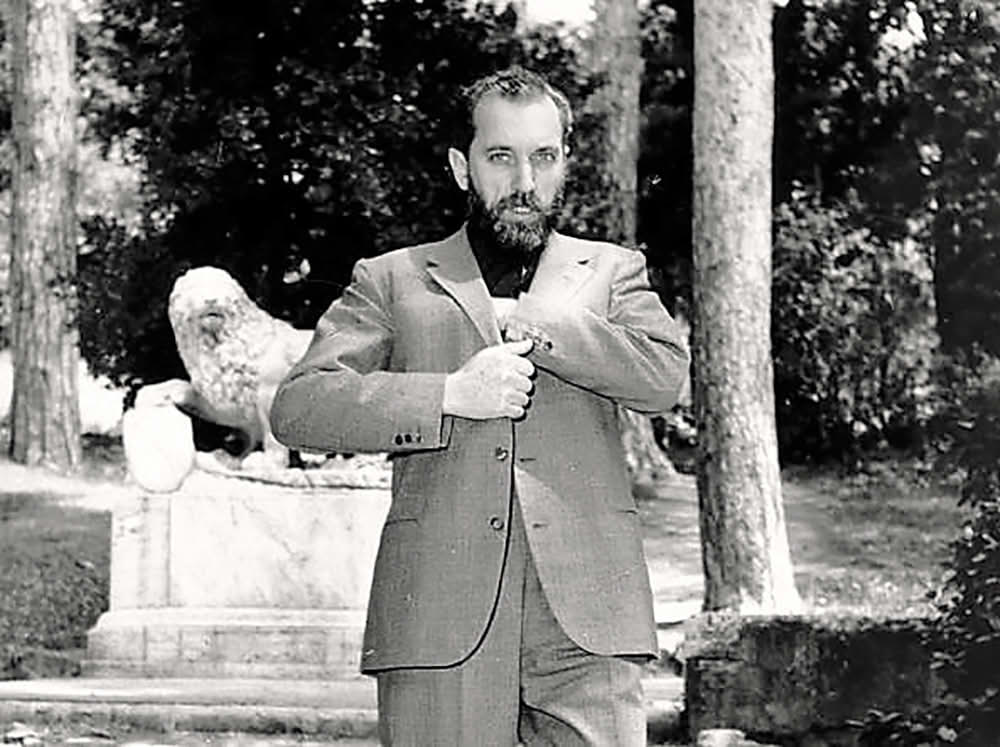

La sirena di quell’opificio significava regolare la vita degli abitanti della città, e della campagna circostante. Il suo suono viene ancora ricordato con nostalgia. È opportuno un accenno al grande scrittore moglianese Giuseppe Berto, drammaturgo e sceneggiatore, a cui la città diede i natali nel 1914. Nel romanzo “il male oscuro”, il letterato descrive molto chiaramente l’efficienza di quella sirena che suonava al mattino, all’ora di pranzo, a sera, e ben raggiungeva le campagne attorno, utile all’andamento delle attività. Il romanzo autobiografico sulla vita travagliata dell’autore, gli rese due premi letterari: il Viareggio e il Campiello.

Ogni anno è bandito il premio letterario “Giuseppe Berto”, per un’opera prima di narrativa. Va ricordato anche Pietro Buratti, letterato veneziano, che visse a Mogliano a cavallo tra il ‘700 e l’800. Era costui un satiro, la cui opera manoscritta è conservata al museo Correr, in quindici poderosi tomi. Il padre banchiere, lo voleva con se, ma lui scelse una vita disordinata e godereccia, si dedicò alla poesia del genere osceno, e alla satira. Celeberrime le sue canzonette, di spessore. Fu diseredato, ne rimane la poesia talvolta in vernacolo che ha il suo fascino, seppur in un vissuto di stravizi e due periodi trascorsi in carcere.

Altro grande personaggio fu Toti dal Monte, al secolo Antonietta Meneghel, cantante lirica,

che a sei anni rimase orfana della madre. Il padre maestro di musica ne ravvisò la predisposizione, le fece frequentare il Conservatorio Benedetto Marcello per lo studio del pianoforte. Dopo qualche tempo però, Antonietta dovette abbandonare perché aveva le mani troppo piccole, non riusciva a prendere l’ottava. Aveva tuttavia una bella voce, fece un’audizione di canto, Arturo Toscanini riconobbe le doti di cantante lirica, la fece esibire alla Scala. Fattasi famosa, scelse lo pseudonimo “Toti” dal nomignolo da piccola, e Dal Monte dal cognome della nonna. Indimenticabili le sue interpretazioni di Lucia di Lammermoor, Elisir d’Amore, e Madama Butterfly. Paolo Pilla